水難事故ゼロを目指して

届出制から許認可制への提案

深刻化する水難事故と背景

沖縄の美しい海で近年、水難事故が深刻化しています。2024年の県内水難事故は128件と過去最多を更新し、45人もの尊い命が失われました。

観光客の事故も増加傾向にあり、特に外国人観光客の事故件数は前年比2件から19件へと急増しています。

一方でマリンレジャー産業は県内で年間推計134億円規模、延べ約161万人が利用する重要な観光ビジネスです。

しかし、その 安全対策が追いついていない現状 が浮き彫りになっています。実際、県警が認定する安全優良事業者(いわゆる「マル優」事業者)は全体のわずか3%(109件)にとどまり、多くの業者が安全基準を満たせていないのが現状です。現在、沖縄県では「水難事故防止条例」に基づき海水浴場やダイビング業など5業態に事前届出を義務づけていますが、こうした 届出制だけでは事故防止に限界 があるのではないか…

本記事ではその課題を検証し、命を守るために許認可制への移行を提案します。

実例1:マリンレジャーの安全上の問題事例

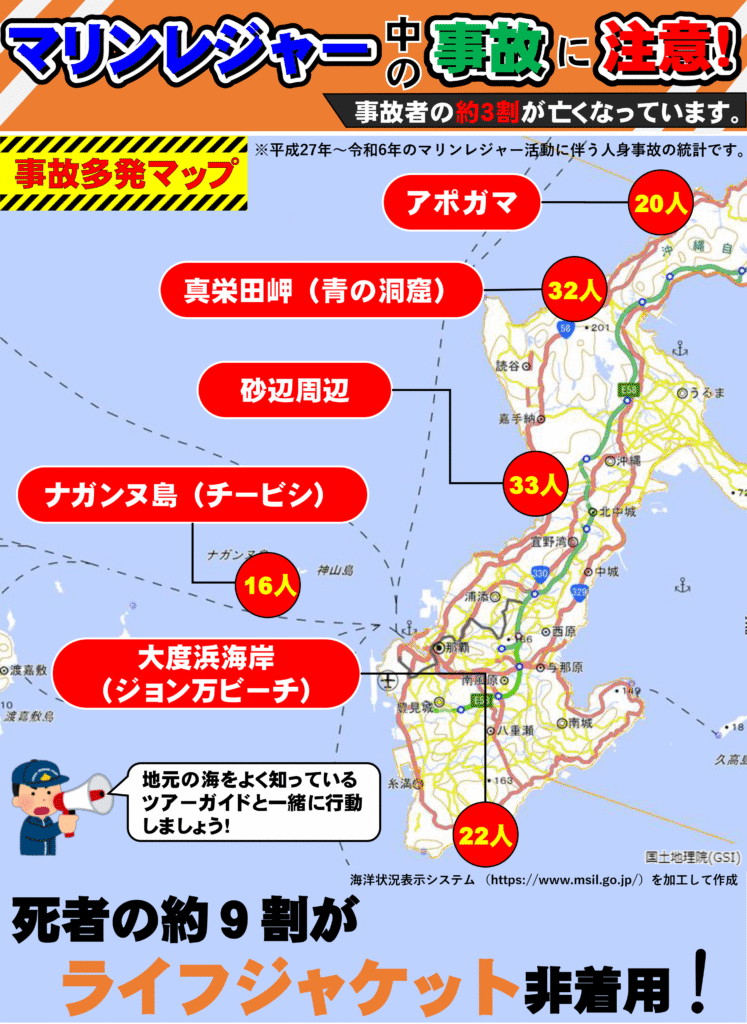

沖縄の海では特定地域に事故が集中する傾向が見られます。第11管区海上保安本部の調査によれば、例えば本島中部の人気スポット砂辺海岸では過去10年で33人、真栄田岬(青の洞窟)でも32人の人身事故が発生し、離島でも伊計島や石垣島米原ビーチで各25人、新城海岸(宮古島)で19人と多発しています。こうした事故の約7割は監視員のいない自然海岸で起きており、しかも事故当事者の約9割がライフジャケット未着用という現実があります。

安全意識の欠如や指導不足が重なり、「わずかな気の緩み」で命を落とす事故が相次いでいる状況です。

第11管区海上保安本部が作成した「マリンレジャー中の事故多発マップ」。沖縄本島周辺の主な事故多発地点が示されており、死亡事故の約9割でライフジャケット未着用だったことが強調されている。各地で事故が集中し、地域ごとに安全対策の強化が求められている。

さらに、悪質な無資格営業の問題も指摘されています。沖縄県内のマリンレジャー事業者への聞き取り調査では、「無届け業者や反社会的勢力とつながる業者が存在し、消費者トラブルが増えている」「悪質業者への罰則や取締りが弱く、野放しになっている」という声が上がりました。

例えば2024年夏、本部町の海岸では水難死亡事故が立て続けに発生し、管轄の本部署長が「異常事態」と危機感を表明する緊急会議が開かれました。このように現場では、安全意識の低い業者や無届け営業が事故リスクを高めており、現在の届出制の下では行政指導にも限界があることが浮き彫りになっています。

実例2:公共空間ビジネスにおける許認可制の導入例と法的裏付け

マリンレジャー業界に許認可制を導入することは決して突飛な発想ではなく、他業種でも公共の安全・利益のために許認可制が採られている例があります。代表的なのが公衆浴場(銭湯)と薬局の事例です。戦後間もない時期、公衆浴場は多くの国民の日常生活に不可欠な衛生施設でした。そのため各都道府県は公衆浴場法に基づき営業許可制と配置(距離)制限を導入し、公衆浴場の乱立を防ぎました。最高裁判所も1955年の判決で「公衆浴場の許可制・距離規制は国民の生命・健康を守る公共の福祉に基づくもの」として、職業選択の自由(憲法22条)への制約であっても合憲との判断を示しています。

一方、1975年には薬局の新規開設について距離制限を課した旧薬事法の規定が争われ、最高裁はこれを違憲と判断しました。判決理由では「過疎地域への薬局配置という目的達成のために距離制限という強力な手段を用いるのは、目的と手段の均衡を著しく欠き合理性を欠く」とされ、公共の福祉に必要な範囲を超える過度の経済的規制だとみなされたのです。

両者の違いは明確で、公衆浴場は公衆衛生という消極目的(危険防止)での規制だったのに対し、薬局の規制は主に経済調整的で積極目的だった点にありますyobi-one.com。つまり、人々の生命・安全を守るための許認可制であれば法的正当性が認められやすい一方、単なる経済秩序維持だけが目的の許可制は許容されにくいのです。

他にも、公共空間や不特定多数が利用するサービスには許認可や登録制が一般的です。例えばタクシーやバスなど旅客運送業は道路という公共空間を使うため国家資格・免許が必要ですし、旅行業者も営業に際して国土交通大臣への登録と有資格者の配置が義務づけられています。これらはいずれも利用者の安全確保やトラブル防止が目的であり、業界の健全な発展にも資する仕組みです。海という公共の場をフィールドにするマリンレジャー業界もまた例外ではなく、安全面の公益性から考えれば許認可制を導入することには十分な先例・合理性があるといえるでしょう。

法的整理:条例に基づく許認可制導入の正当性

では、沖縄県が独自に条例でマリンレジャー事業の許認可制を導入する法的根拠はどこにあるのでしょうか。ポイントは地方自治体の条例制定権にあります。日本国憲法第94条は「地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる」と規定し、地方自治法第14条でも「法令に違反しない限り、その事務に関し条例を制定できる」と定めていますcity.nagoya.jp。つまり、国の法律と抵触せず、地方公共団体の所管事項であれば、自治体は独自の条例で住民の権利義務に関わる規制を設けることが可能です。実際、水上レジャーの安全確保に関する条例は全国19の都道府県(北海道から沖縄県まで)で施行されておりwww8.cao.go.jp、沖縄県も既に水難事故防止条例を運用していますryukyushimpo.jp。現在の沖縄県条例では届出制にとどまっていますが、法的には許可制へ踏み込むことも「法律の範囲内」で許容されると考えられます。なぜなら、マリンレジャー事業について国の法律で包括的な許認可制度が規定されているわけではなく(船舶免許など個別の安全要件はあるものの、事業そのものの許可制度は未整備)、地方が地域の実情に応じて上乗せの安全規制を設けても法令抵触の問題は生じにくいからです。許可制導入は憲法が保障する地方自治の枠内で、地域住民や観光客の生命を守るための合理的措置であると位置付けることができます。

さらに、前述の公衆浴場判例のように、許認可制による営業の自由の制限も公共の福祉(生命・安全)を目的とする限り合憲と認められる可能性が高いといえますcourts.go.jp。むしろ最高裁が違憲とした薬局の例は、「目的と手段の均衡」を欠くような過度の規制であった点が問題視されましたja.wikipedia.org。今回提案する許認可制は、急増する水難事故から命を守るという 緊急かつ正当な目的 があり、手段も資格要件の設定や安全基準の順守といった 必要最小限で合理的なもの に留めることが可能です。したがって法的にも、地方自治体が条例で許認可制を導入することには十分な根拠と許容性があると整理できます。

警察本部の懸念事項

沖縄県警察本部はマリンレジャー条例改正に関して、令和6年12月20日の「水上安全条例の改正に関する提言書」の中で以下のような懸念を示しています。

懸念1: 「条例で許可制に踏み込む法的根拠がないのでは?」

確かに地方自治体が新たな許可制を設ける際、法律上の根拠や整合性は慎重に吟味すべき重要事項です。しかし、前述の通り地方自治法が定める条例制定権の範囲内であれば許可制の導入は可能であり、沖縄県を含む全国19府県で水上安全条例が施行されている実績があります。

むしろ現行条例が届出義務を課していること自体、地方自治の権限行使による規制の一例です。要は現行の届出制を許可制へ高度化するだけであり、「全く根拠がない」のではなく既存制度の延長線上にある政策判断と言えるでしょう。

法的にも、許可制への移行が国法に反しないこと(例えば職業差別的な要件を設けない、など)を確認しながら条例改正を行えば、十分に法令の範囲内に収まります。実際に行政法の専門家や有識者を交えた検討会でも条例改正の提言書が取りまとめられており、その中で必要な法的整備の方向性が示されています(※2024年12月、有識者会議が最終提言書を県警に手交)。法的根拠は「ない」のではなく、整備すべき具体的事項が課題という位置付けで捉えるのが建設的でしょう。

懸念2: 「許可制は事業者の職業選択の自由を不当に制限するのでは?」

憲法22条が保証する職業選択の自由は、市民の大切な権利です。この視点から新規参入のハードルが上がる許可制に慎重な意見が出るのももっともです。

ですが、職業の自由も 「公共の福祉」による制約を受け得る ことは憲法が明文で認めています。前述の公衆浴場の判例が示すように、人々の生命・健康に関わる消極目的の規制であれば許可制であっても合憲と判断されました。

マリンレジャーの許可制はまさに水難事故から生命を守るための公共目的に基づくものです。また許可制導入といっても、既存業者を頭ごなしに排除するようなものではなく、必要最低限の資格要件(例:救命講習修了者の配置、賠償保険への加入など)や遵守すべき安全基準を設けることが中心となります。

適正に営業している事業者にとっては決して過度な負担ではなく、むしろ無資格・無法な業者が淘汰されることで健全な競争環境が確立し、業界の信頼性向上につながるでしょう。実際、専門家からも「統一の安全基準を設け許可制へ移行することで参入障壁を高くし、悪質業者の排除を図るべきだ」との提言がなされています。

自由と規制はトレードオフの関係にありますが、人命保護という公共利益の前では一定の制約は正当化されること、そしてそれが長期的には業界の価値を高め真面目な事業者の利益にも適うことを強調したいです。

懸念3: 「現行制度(届出制)のままでも行政指導で安全対策は可能ではないか?」

届出制の下でも行政指導や注意喚起によって事業者の自主的な安全向上を促す取り組みは行われてきました。県警も毎年、業界団体や関係機関と連携して安全講習会やパトロール、多言語での啓発活動などに尽力しています。

こうしたソフトなアプローチは重要ですが、残念ながら現在の事故発生状況を見る限り限界があると言わざるを得ません。前述の通り、水難事故は過去最多水準に達し、悪質業者によるトラブルも増加しています。

行政指導は法的強制力を伴わないため、悪質な業者ほど従わず、結果として遵法精神のある善良な業者との間で不公平感も生じます。許認可制であれば、基準不遵守の業者には許可取消などの厳正な対処が可能となり、指導にも実効性が増すでしょう。現在は違反業者に対してせいぜい勧告や罰金程度しか科せられず「取締りが弱い」と感じる現場の声もあります。

許可制なら営業停止処分等も視野に入るため抑止力が格段に上がります。また事前の審査段階で安全対策が不十分な業者は排除できます。行政指導を効果あらしめるには、背後に許認可という厳格な仕組みがあってこそです。両者は対立するものではなく、許認可制の導入によってこそ指導・啓発が「言うだけ」ではない実効性あるものとなり、真に安全な環境が実現できると考えます。

届出制 vs 許認可制:仕組みの比較

現行の届出制と提案する許認可制の違いを整理すると、以下のようになります。行政手続の負担は多少増すものの、それ以上に安全確保や業界の健全化というメリットが期待できます。

許認可制導入による期待効果

以上の議論を踏まえ、許認可制を導入することで具体的にどのような効果が期待できるか、主なポイントを整理します。

水難事故の減少・被害軽減

統一的な安全基準と事前審査により、無謀なツアーや装備不備での営業を未然に防げます。

例えばガイド資格の義務化で知識不足による判断ミスを減らし、ライフジャケット着用の徹底で致命的被害を抑えることができます。実際、死亡事故の約9割はライフジャケット非着用という統計もあり、業者に安全義務を課すことで「着用していれば助かった命」を一人でも多く救える可能性があります。

観光客の安心感向上と観光価値の向上

「安全・安心」は観光地のブランド価値です。許認可制によって一定基準を満たす業者しか営業できなくなれば、「沖縄のマリンレジャーは安全管理がしっかりしている」という信頼感を国内外の観光客に与えることができます。

安全対策優良業者が全体のわずか3%という現状では、残り97%の業者利用時に観光客が不安を抱えている可能性がありますが、許可制でどの業者でも最低限の安全水準はクリアしている状態になればその不安は大きく解消されるでしょう。

安全性の向上は結果的に「また沖縄に来たい」「友人にも勧めたい」というリピーターや好評判の増加につながり、観光収入の持続的な拡大が期待できます。

業界の健全化と事業者メリット

資格や設備投資など真面目に安全対策を講じている優良事業者が正当に評価され、市場で報われるようになります。

これまで無届け・無資格の業者が低価格競争を仕掛け、安全軽視で利益を上げるケースもあったかもしれません。許認可制になればそうした業者は退出を余儀なくされ、健全な競争環境が整います。結果として事業者全体のサービス品質が向上し、適正な価格設定と収益の確保が可能になります。

また行政との連携も密になり、業界団体を通じた研修や情報共有の機会も増えるでしょう。長期的には「安全もサービスの一部」という業界マインドが醸成され、人材育成や技術革新(例:安全装備の導入)も促進されると考えられます。

行政メリット・効率化

許認可制によって行政は事前審査権限を持つため、リスクの高い事業者を水際でふるい落とせます。

限られた警察・海上保安のリソースを本当に監督すべき悪質業者や海域に集中投入でき、効率的なパトロール・指導が可能となるでしょう。事故対応や捜索救助にかかるコスト(人員・予算・時間)の削減効果も期待できます。

また、許可申請時に事業者の情報が網羅的に把握できるため、非常時の迅速な連絡体制(利用者名簿の提出や非常連絡先の確保など)も構築しやすくなります。行政・事業者・利用者が一体となった安全管理体制への移行により、結果的に県全体のリスクマネジメント力が高まるでしょう。

命を守る条例を、対立ではなく共創のアプローチで

マリンレジャーは沖縄の観光を支える大切な産業であり、その発展と安全確保は両立すべき目標です。届出制から許認可制への転換は、一見すると規制強化による産業圧迫のようにも受け取られかねません。しかし、本稿で見てきたようにそれは決して「締め付け」ではなく、「命を守り業界の価値を高める」ための投資です。

安全という土台があってこそ、持続可能な観光地づくりやサービス品質向上が可能になります。

何より忘れてはならないのは、失われた命は二度と戻らないという厳然たる事実です。

水難事故で毎年のように尊い命が奪われている現状を放置することは、行政にとっても事業者にとっても本意ではないでしょう。安全対策は本来、行政VS業者の対立構造ではなく、「どうすれば利用者の命と笑顔を守れるか」という共通のゴールに向かう協働作業のはずです。

条例による許認可制という手段は、そのゴールに近づくための仕組みにすぎません。現場の声を聞き、知恵を出し合いながら制度設計を行えば、きっと実効性が高く副作用の少ない仕組みに仕上がるはずです。

沖縄の美ら海を訪れる誰もが安心してマリンレジャーを満喫でき、事業者も胸を張って安全第一のサービスを提供できる!

そんな未来を実現するために、私たちは一歩踏み出す時に来ています。「命を守る条例」は決して業界の敵ではなく、公共の利益と観光立県沖縄のブランド力を守る味方です。

行政・業界・地域社会が対立ではなく共創の精神でこの課題に取り組み、沖縄発の新たな安全モデルを築いていこうではありませんか。安全で持続可能なマリンレジャーの未来を目指し、皆で知恵と力を合わせていきましょう。

<情報源>

裁判例結果詳細「公衆浴場法違反」

Wikipedia「薬局距離制限事件」

「薬事法判決と公衆浴場判決」

内閣府「海上交通に関する法秩序の維持」

「条例制定権の範囲と限界について」

琉球新報 「2024年に県内で発生した水難事故」「水難事故防止のための水上安全条例」「事故多発マップ」「本部署長が異常事態」